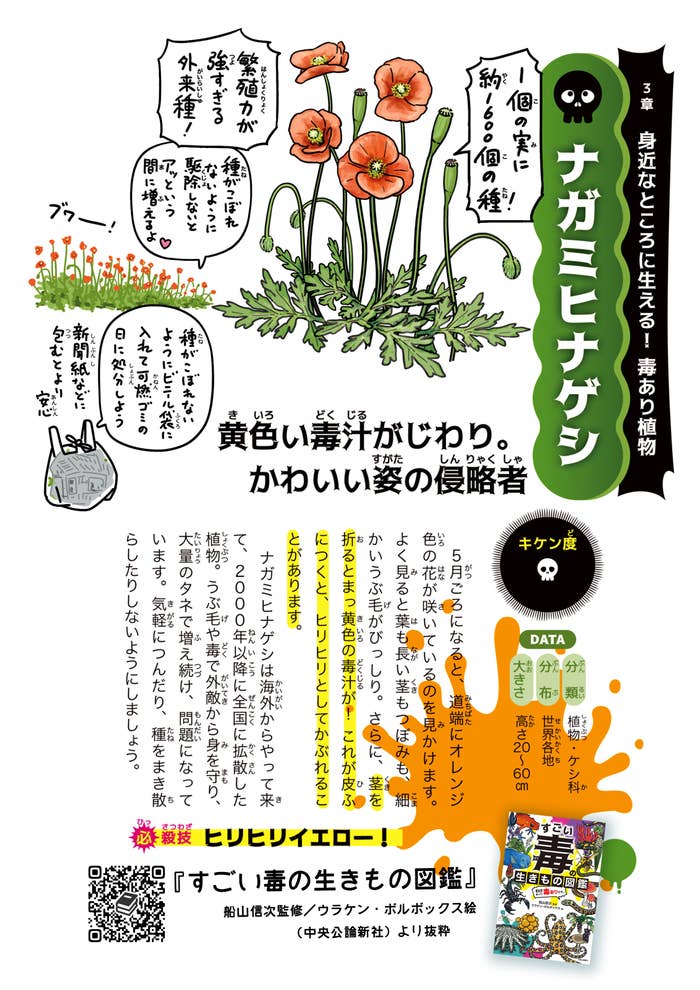

4月から5月にかけて花を咲かせるケシ科の雑草。日本各地に生息域を広げる中、『すごい毒の生きもの図鑑』の著者がSNSで注意を促しました 。

道ばたでよく見かけるオレンジ色の花。実は毒性のある外来種だった――。春にかわいい花を咲かせるケシ科の雑草に、専門家が注意を呼びかけています 。

5月6日にX(旧Twitter)で注意を呼びかけたのは、毒性生物や外来生物に詳しいウラケン・ボルボックス(@ulaken)さん。著書『すごい毒の生きもの図鑑』(中央公論新社)から「ナガミヒナゲシ」のページを抜粋しました。ナガミヒナゲシは、4月から5月にかけて花を咲かせるヨーロッパ原産の外来植物。オレンジ色をした花びらが特徴で、日本でも「どこにでも咲いてるよくある雑草」と呼べるほどに分布が広がっています 。

注意が必要なのは茎を折った時に出るアルカロイド性の「真っ黄色」の毒汁。皮膚に付着すると「ヒリヒリとしてかぶれる」ことがあるそうです。ウラケン・ボルボックスさんは今回の投稿で「皮膚の弱い人はかぶれやただれを起こす恐れがあります。お子さんがお花摘みなどされる際はご注意ください」と呼びかけました。全国各地の自治体も注意喚起しています。駆除の方法について特設ページを公開している愛知県碧南市では、手袋をつけるなどの毒汁対策を取りつつ、種が飛ばないように注意して抜き取り「ビニール袋などに密封」した状態で可燃ごみの日に出すよう促しています 。

1960年代に日本上陸か。全国に分布が広がった理由とは?

農環研ニュースNo . 90によると、ナガミヒナゲシは輸入穀物などに紛れて日本に入ってきたとみられています。比較的歴史は浅く、日本では1961年に東京・世田谷区で自生しているのが初確認されたそうです。農研機構の資料によると、園芸用のヒナゲシ(ポピー)に良く似ていますが、に丸い果実となるヒナゲシに対し、細長い円筒状の果実をつけることから「長実ヒナゲシ」という和名になりました。1個体から最大15万粒の種が生産されるほか、根から出るアレロパシーと呼ばれる物質が他の植物の生育を阻害する効果があるそうです。車のタイヤに種がくっつきやすい形状をしていることもあり、全国の幹線道路沿いに急速に生息地域を拡大。国立環境研究所によると、北海道から九州まで日本各地に分布しています 。

この時期、路地の隅に可愛らしいオレンジ色の花が咲いてると思いますが、#ナガミヒナゲシと言いまして、繁殖力が爆強の外来種です。しかも茎や折った際に出る汁には植物毒が含まれており 、 皮膚の弱い人はかぶれやただれを起こす恐れがあります。お子さんがお花摘みなどされる際はご注意ください。pic.twitter.com/oYYzOWNHkt

▼合わせて読みたい